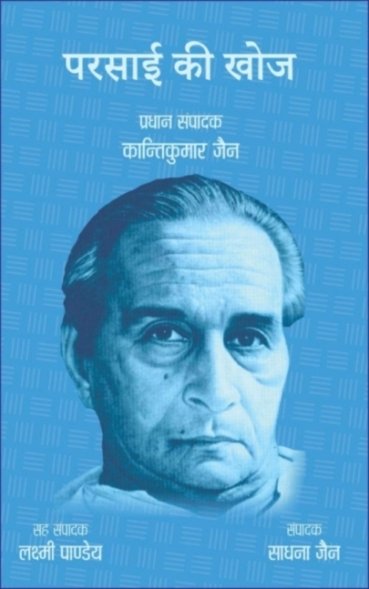

Parsai Ki Khoj / परसाई की खोज – Criticism, आलोचना, संकलन

₹999.00 Original price was: ₹999.00.₹600.00Current price is: ₹600.00.

FREE SHIPMENT FOR ORDER ABOVE Rs.149/- FREE BY REGD. BOOK POST

Read eBook in Mobile APP

अनुक्रम

- कुछ मैं भी कहना चाहती हूँ –साधना जैन

- ‘परसाई की खोज’ अभी अधूरी है… –लक्ष्मी पाण्डेय

- यह अंक परसाई के ऋण से उऋण होने का अवसर है –कान्तिकुमार जैन

खंड – एक

व्यंग्य की खोज में : जमानी से जबलपुर

- मैं भी टिमरनी का हूँ –प्रेमशंकर रघुवंशी

- जबलपुर के पिपहरी वाले मास्साब –आर. डी. मिश्र

- ‘न बोर मध्ये रसहीन जीवितम्’ –रामकृष्ण सराफ

- जबलपुर में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन –शिवकुमार मिश्र

- हमारे परिवार के बुजुर्ग –ललित सुरजन

- परसाई : राजनाँदगाँव में –रमेश याज्ञिक

- तुम्हारी ब़ज्म के बाहर भी एक दुनिया है –साधना जैन

- भोपाल में एक घंटे का साथ –अवधबिहारी पाठक

- परसाई के दमोह प्रवास –सत्यमोहन वर्मा

- परसाई : रूस में –शरद कोठारी

- परसाई जी अन्तिम समय तक प्रखर और ऊर्जावान थे –जगदीश किंजल्क

- पूर्वज –कैलाशकान्त तिवारी

- निर्भयता की याद –अशोक वाजपेयी 102

खंड–दो

नए काव्यशास्त्र की आवश्यकता : व्यंग्य का रस और रसायनशास्त्र

- व्यंग्य लेखक की आस्था मनुष्य के अच्छे भविष्य में होती है –हरिशंकर परसाई

- परसाई के व्यंग्य के मूल में करुणा है –शिवकुमार श्रीवास्तव

- व्यंग्य ‘प्रोटेस्ट’ का धारदार हथियार है –विश्वनाथप्रसाद तिवारी

- प्रेमचन्द के सर्वोत्तम उत्तराधिकारी –विश्वनाथ त्रिपाठी

- परसाई जी की कला –श्याम कश्यप

- हरिशंकर परसाई की विचारधारा और दर्शन –तिप्पेस्वामी

- दुश्मन फटकार भाषा –सीता किशोर

- व्यंग्य की परम्परा और परसाई का अलंकार विधान –राधावल्लभ त्रिपाठी

- ‘भोलाराम का जीव’ के बहाने हरिशंकर परसाई की कहानी कला –भारत भारद्वाज

- हिन्दी निबन्ध के नए सुप्रभात की झाँकी –राजनाथ पाण्डेय

- रानी नागफनी की कहानी : एक पुनर्पाठ –मधुरेश

- व्यंग्य विधा और परसाई जी का लेखन –माधवेन्द्र

- ‘रानी नागफनी की कहानी’–हास्यात्मक असंगति की ओर –मोनिका ब्रोवार्चिक

- हरिशंकर परसाई के व्यंग्य-स्तम्भों में लोक-शिक्षण –विनोदशंकर शुक्ल

- उदाहरण के लिए सम्पादक –भरत प्रसाद

खंड – तीन

व्यंग्य की ऊर्जा का रचनात्मक रूपान्तरण : दुर्लभ रचनाएँ

- जगत के कुचले हुए पथ पर भला कैसे चलूँ मैं?

- क्या किया आज तक क्या पाया?

- पुलिस की हाॅकी

- प्रजातन्त्र

- नरसिंह

- जादू की कूची

- किसान को थाली क्यों मिली

- दुर्योधन का हठ

- सूत न कपास

- निठल्ले

- दहेज और वधू मेध-यज्ञ

- आदमी का बच्चा

- आह से हमने निकाली है अमल की सूरत

- गोविन्द गुरु

- ‘मतवाला’ और उसकी भूमिका

- एक भौंचक बुद्धिजीवी का प्रलाप

- बड़े हत्यारे के बड़े झूठ

- अंकिल सैम क्यों नाराज हैं?ऊँट दौड़ और मानवाधिकार

- इन सा सुखी न कोय

खंड-चार

परसाई : प्रभाव, परिवेश, प्रशंसक और पाठक

- कबीर –हरिशंकर परसाई

- गालिब –हरिशंकर परसाई

- चेखव –हरिशंकर परसाई

- व्यंग्यकार रामानुजलाल श्रीवास्तव –हरिशंकर परसाई

- ‘प्रहरी’ ने परसाई को प्रहरी बनाया –रामेश्वर गुरु

- भवानीप्रसाद तिवारी –हरिशंकर परसाई

- मेरी आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग –प्रभाकर चौबे

- मुक्तिबोध का प्रभाव –श्याम सुन्दर शर्मा

- पंडित श्रीबाल पाण्डेय –राजकुमार ‘सुिमत्र’

- पंडित मुन्दर शर्मा –हरिशंकर परसाई

- फँसने और नहीं फँसने का दु:ख –हरिशंकर परसाई

- लोकतन्त्र के प्रथम प्रवक्ता –कमलेश्वर

- एक पाठक की तरह उन्हें खोजा –विष्णु नागर

- परसाई के बिना हम कुछ अधूरे होते –कैलाश मंडलेकर

- न उस घोड़ी पर चढ़े, न इस घोड़ी पर –शशांक दुबे

- लोगों की व्यथा-कथा –पुरुषोत्तमदास मोदी

- गलत बात का सही ढंग से प्रतिकार –सन्तोष खरे

- परसाई जी पाठकों को सहचर लगते थे –प्रतापसिंह राठौर

- परसाई एक आन्दोलन थे –अरविन्द मिश्र

- बुराई से प्रतिशोध –महुआ माजी

- व्यंग्य गम्भीर विषयों पर ही लिखे जाते हैं –खुदेजा खान

- सत्ता के मुखौटों को नोंचने वाली नजर –वन्दना मिश्र

- एक और भी बड़ी चोरी –भीमसेन त्यागी

- ‘हरिशंकर परसाई बनना आपको ही मुबारक’ –एक पाठक

खंड–पाँच

परसाई के पत्र : कुछ आपको, ज्यादातर तुम्हें

- रामेश्वर गुरु के नाम

- डॉ. शिवकुमार शर्मा ‘मलय’ के नाम

- डॉ. प्रेमशंकर रघुवंशी के नाम

- डॉ. श्याम कश्यप के नाम

- प्रमोद वर्मा के नाम

- फिर भी चले चलो। जब तक चली चले –कल्याणी वर्मा

- Description

- Additional information

Description

Description

पुस्तक के बारे में

… कभी-कभी लगता है कि परसाई ‘कामनसेन्स’ के अद्भुत रचनाकार हैं। वस्तुत: ‘कामनसेन्स’ ही सर्वाधिक ‘अनकामन’ होता है। प्रतिभा भी वही करती है जो ‘कामनसेन्स’ करता है–दो असम्भव-सी लगने वाली वस्तुओं या धारणाओं में सम्बन्ध स्थापित करने की क्षमता। परसाई अपने कथ्य के लिए दूर नहीं जाते। वे अपने आस-पास की चीजों से अपने लक्ष्य तक पहुँचते हैं। इसका एक उदाहरण उनकी प्रसिद्ध रचना ‘अन्न की मौत’ है। इसे राजनीतिक व्यंग्य कहें या साहित्यिक व्यंग्य? यह सामाजिक व्यंग्य का नायाब नमूना तो है ही। एक चूहे को लेकर परसाई जी पता नहीं किन-किन मूल्यों को खँगालते हैं। चूहा परसाई जी के लिए सबसे काम का जन्तु है। प्रेमचन्द को गाय पसन्द थी, मकबूल फ़िदा हुसैन का काम घोड़े के बिना नहीं चलता। राजेन्द्र यादव की बहुत-सी कहानियों में तिलचट्टा अपनी सूँड़ उठाए घूमता मिल जाएगा। परसाई जी के व्यंग्यों में मोर, गधे, खरगोश, कुत्ते भी आते हैं पर चूहे को हम राष्ट्रीय जन्तु की तर्ज पर परसाई जन्तु का रुतबा प्रदान कर सकते हैं। चूहे हमारी मूल्य-व्यवस्था के साथ क्या करते हैं– ‘अन्न की मौत’ में यह पढ़ते हुए कभी हम घृणा से भर उठते हैं तो कभी क्रोध से। करुणा और संकल्प का सिल्वर थ्रेड तो है ही। कोई हितैषी परसाई जी के यहाँ आटे का एक बोरा दे गया–उन दिनों जब गेहूँ कहीं मिल नहीं रहा था। पी-एल 480 का गेहूँ जरूर देश में अमेरिका से आ रहा था, पर वह बेहद अखाद्य होता था। परसाई परिवार ने जब आरती-वारती गाकर आटे का बोरा खोला तो बदबू का एक झोंका आया। आटे को पलटा तो उसमें मरकर एक सड़ा हुआ चूहा निकला। यह तो हुई स्थिति। परसाई इस स्थिति को खँगालते हैं। ‘मैं चूहे को देख रहा था और आटे को। चूहे ने सड़कर हर जीवनदायिनी चीज को प्राणघातक बना दिया है। चूहों ने मेरे ही नहीं, सारे देश के गेहूँ को मार डाला है। ये चूहे खाद्य व्यवस्था के बोरों में घुसकर, वहीं मोटे होकर मर गए और सड़कर सारी व्यवस्था को नष्ट कर दिया। अन्न सब दफना दिया गया। हमें सिर्फ सड़ान्ध का अनुभव हो रहा है। मुझे लगता है सभ्यता के बोरे में ये चूहे घुसकर सड़ गए हैं। मैं कहता हूँ कि तुम अगर आस-पास से कुतरो तो एक हद तक बर्दाश्त किया जा सकता है, मगर कमबख्तों, उसमें घुसकर सड़ते क्यों हो? खुद तो मरते ही हो, हमारे लिए बदबू और रोग फैलाते हो। हम हर बोरे को खोलकर देखते हैं कि तुम मरकर सड़ रहे हो। क्या तुम इस निष्कर्ष तक पहुँचाना चाहते हो कि हम इस समूची व्यवस्था को ही नष्ट कर दें।’

परसाई के इस कथन में न चूहों को पहचानना कठिन है, न आटे के बोरे को। ये चूहे राजनेता भी हैं, प्रशासक भी, व्यापारी, कर्मचारी और धर्माचार्य भी। समूचे देश में मूल्यों की मौत के मामले में हम एक हैं– आसेतु हिमाचल। और हमारी स्थिति क्या है–निष्क्रिय, तटस्थ, प्रतिरोध रहित, आन्दोलन हीन। परसाई आगाह करते हैं ‘जो कौम भूखी मारी जाने पर सिनेमा में जाकर बैठ जाए, वह अपने को कैसे बदलेगी? अद्भुत सहनशीलता है इस देश के आदमी में और बड़ी भयावह तटस्थता। कोई उसको पीटकर पैसे छीन ले तो वह दान का मन्त्र जपने लगता है।’ (अन्न की मौत, परसाई रचनावली, खंड 3, पृ. 81-82) इसी विसंगति को उभारने के लिए वे कभी ‘बेईमानी की परत’ लिखते हैं, कभी ‘दो नाकवाले लोग’, कभी ‘सदाचार का ताबीज’ तो कभी ‘विकलांग श्रद्धा का दौर’। वास्तव में परसाई बोरे के बाहरी और भीतरी अन्तराल को उजागर करने वाले लेखक हैं। जो समाज आदर्शों की जितनी अधिक बात करता है, वह अपने व्यवहार में भी अच्छा हो, यह आवश्यक नहीं। परसाई इस छल से, पाखंड से हमें सावधान करते हैं, चौकन्ना बनाते हैं, जागते रहो की गुहार लगाते हैं, हमारी ‘बींग’ (अनुपात हीनता) झराते हैं। परसाई न होते तो हम न अपने दौर को जान पाते, न अपने समाज को, न अपने-आपको।

परसाई जी के अनन्य मित्र और अविचल मार्क्सवादी प्रो. हनुमान वर्मा ने ‘वसुधा’ के एक अंक में लिखा था, ‘सम्बद्धता आज साहित्यकार के लिए मूल वस्तु हो गई है और साहित्य वस्तु गौण। कोई भी अदना कलाकार संघ या दल की शरण से सर्वश्रेष्ठ बनने का अधिकारी हो सकता है। इस तरह की दलबन्दी या संघबद्धता कला और साहित्य के सृजन के लिए कभी हितकारी नहीं हो सकती।’ हनुमान ने अपने लेख का समापन करते हुए साफ लिखा था कि ‘हिन्दी में इधर इस तरह की असहिष्णुता बहुत बढ़ गई है। प्रशंसा और सहानुभूति केवल अपनों के प्रति, परायों के प्रति नहीं है। यही नहीं, हिन्दी में दलगत पक्षपात का रूप इस प्रकार विवृत हो गया है कि हमारे संगठन या संघ के साहित्यकार के बारे में न बुरा देखो, न बुरा कहो, न बुरा सुनो।’ इसीलिए दलीय समीक्षक परसाई जी के जीवन के अनेक तथ्यों को स्वीकार करने की सहिष्णुता नहीं जुटा पाते। वे यह भी स्वीकार नहीं कर पाते कि परसाई जी अपने लेखकीय जीवन के प्रारम्भ में समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे। परसाई जन्मना मार्क्सवादी नहीं थे, कोई नहीं होता, स्वयं मार्क्स भी नहीं थे। व्यक्ति मार्क्सवादी अध्ययन, संगति और अनुभवों से बनता है। परसाई जी पर भवानीप्रसाद तिवारी और रामेश्वर गुरु का प्रभाव स्वीकार करने से न तो परसाई का कद छोटा होता है, न मार्क्सवाद का। परसाई पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों का आकलन करने वाली रचनाएँ भी इसीलिए समाविष्ट हैं। प्रारम्भ में उन्होंने कविताएँ लिखीं, प्रहसन लिखे, एकांकी और लघुकथाएँ लिखीं। व्यंग्य की उपस्थिति इन सबमें देखी जा सकती है। व्यंग्य की चेतना उनके साहित्य में आद्यन्त विद्यमान है। नर्मदा नर्मदा है चाहे जहाँ से उसे देखो। व्यंग्य के अमरकंटक के मूल उत्स का सन्धान करने में ये रचनाएँ सहायक होंगी। सबसे ज्यादा सिखाया परसाई को जीवन ने। उनके साहित्य में उनके जीवन के तमाम-तमाम प्रसंग अन्तर्गुम्भित हैं।

वैसे तो हर लेखक का साहित्य अन्तत: उसकी आत्मकथा ही होता है, पर परसाई का साहित्य उनकी वास्तविक जिन्दगी से जोड़े बिना नहीं समझा जा सकता। उनके साहित्य में जो वैचारिक ताप मिलता है, वह उनके जीवन की आग का ही परिणाम है। वह केवल सैद्धान्तिक नहीं, वास्तविक है। परसाई के जो ‘आत्मीय’ परसाई के जीवन के दुर्बल पक्षों के उल्लेख को परसाई के प्रति विश्वासघात जैसा कुछ मानते हैं, वे परसाई के जीवन-संघर्षों की दारुणता को कुछ कम आँकना चाहते हैं। कोई उन आर्थिक, पारिवारिक, साहित्यिक असुरक्षाओं के साथ जीकर तो देखे। बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले, बड़ी-बड़ी कोठियों में रहने वाले, अपनी गर्मियाँ पहाड़ों पर बिताने वाले और अपने हर सम्बन्ध से लाभ निचाेड़ने वाले, साहित्य का रेशम तो बुन सकते हैं, जीवन का गाढ़ा नहीं। परसाई सैद्धान्तिकी का नारा लगाने वाले साहित्यकार नहीं हैं। वे सिद्धान्तों को जीवन में उतारने वाले साहित्यकार हैं। परसाई ने कभी जीवन से हार नहीं मानी, उनके साहित्य में भी कहीं पराजय का स्वर नहीं है। परसाई को व्यक्तिगत रूप से जानने वाले लोग धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं। ऐसे में परसाई के व्यक्तिगत जीवन की तलाश केवल ऐकेडेमिक महत्व की नहीं है, उसका सम्बन्ध उनकी रचनात्मक ऊर्जा से भी है।

परसाई जी संगठनों और सिद्धान्तशास्त्रियों की कमियों से परिचित थे। उनके लिए जीवन से बढ़कर साहित्य का कोई अन्य स्रोत नहीं था। 1985 में बिलासपुर में प्रगतिशील लेखक संघ का अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने कहा था, ‘कभी-कभी खतरा संगठन और सिद्धान्तशास्त्रियों से भी पैदा हाेता है। हमारे देश में ही नहीं, दूसरे देशों में भी यह स्थिति आन्दोलन में आई है कि संगठन में रचना विराेधी प्रवृत्ति आ गई है। सिद्धान्तशास्त्री डिक्टेटर बनकर मनचाही रचना करवाना चाहते हैं। हमें इन बातों से रचना की रक्षा करनी है। हमें बर्तोल्त ब्रेख्त का ध्यान करना चाहिए जिसने लूकाच सरीखे सिद्धान्तशास्त्री से कह दिया था कि तुम रचना-विरोधी हो। हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। ब्रेख्त ने नेताओं से भी कह दिया था कि अपनी सीमा में रहिए, हमें हुक्म मत दीजिए। हम भी विचारवान हैं। हम विचार व विवेक से लिख रहे हैं।’ (‘यादों की रोशनी में’ में संकलित, पृ. 12-13)।

मैंने भी रचनाओं का चयन और उनका वर्गीकरण विचार और विवेक से किया है। यह कैसा बन पड़ा है और परसाई जी को जानने, समझने और पहचानने में कितना सहायक हुआ है, यह पाठक तय करें।

हरिशंकर परसाई, प्रेमचन्द और मुक्तिबोध की तरह विशुद्ध भारतीय लेखक हैं। हिन्दी के लेखक को जैसा होना चाहिए, वैसा। ये लेखक उन प्राइमरी स्कूलों में पढ़े हैं जहाँ बैठने के लिए टाट-पट्टियाँ होती थीं और खाने के िलए कभी चाँटे तो कभी बेंत। ये तीनों लेखक अपनी िवपन्नता, अपने संघर्ष और अपने दुश्मनों की पहचान को न तो छिपाते हैं, न ही उनको लेकर उनमें कोई सम्भ्रम या हीनताभाव है। ये इसकी शिकायत भी नहीं करते। ये जानते हैं कि कोई विपन्न क्यों होता है और उसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। इन तीनों में अद्भुत जिजीविषा है, तमाम कमियों और विरोधों के बावजूद उनमें जीवन के प्रति बड़ी संसक्ति है, समाज को बेहतर बनाने का अद्भुत संकल्प। भाषा के प्रति भी उनमें कोई अभिजात भाव नहीं है। प्रेमचन्द और मुक्तिबोध की तरह परसाई भी शब्दकोशों से अपनी भाषा उधार नहीं लेते। वे प्रत्यक्ष जीवन से अपनी भाषा उठाते हैं। वे अपनी भाषा पर व्याकरण की इस्तरी फेरकर उसकी सलवटें भी नहीं मिटाते। मैंने एक बार एम.ए. हिन्दी के विद्यार्थियों को परसाई रचनावली के छह खंड दिए। एक-एक खंड छह विद्यार्थियों को और कहा कि वे कहीं से भी 10 पृ. पढ़ें और उन शब्दों की सूची बनाएँ जो उनके लिए अपरिचित या दुर्बोध हों या जिन्हें ठीक-ठाक समझने के लिए उन्हें बृहत् हिन्दी शब्दकोश के पन्ने उलटने पड़े। किसी भी विद्यार्थी को साठ पृष्ठों में एक भी शब्द अबूझ, दुर्बोध या क्लिष्ट नहीं लगा। न तो परसाई का कथ्य उधार का है, न ही उनकी भाषा। उनका गद्य हिन्दी का जातीय गद्य है। अभिजनों से उन्हें विरक्ति थी, वे अभिजन बनना भी नहीं चाहते थे। जब उन्होंने महाविद्यालय की नौकरी छोड़ी तो बटेश्वरी बुआ ने उनके इस विचार का घनघोर विरोध किया था। कहा था–अकेले लिखने से रोजी-रोटी कैसे चलेगी? परसाई जी ने बुआ जी काे सन्देशा भिजवाया था कि आप चिन्ता न करें। लिखने से मैं अपने लिए एक जोड़ी कुर्ता-पैजामा और परिवार के लिए दो जून की रोटी का इन्तजाम कर लूँगा। चूँकि उन्हें न रेमंड का सूट पहनना था, न ही बोन चाइना के कपों में चाय पीनी थी, न ही जयपुरी रजाई ओढ़नी थी इसलिए उन्होंने न तो कभी अपने वर्ग से बेईमानी की, न ही अपने दोस्तों से। अपने सिद्धान्तों से भी नहीं। कबीर ने भी नहीं की थी। इसीलिए वे स्वयं को अभिनव कबीर कहते थे। मुक्तिबोध ने भी बेईमानी नहीं की थी–इसीलिए दोनों की पट सकी। लाखों पाठक उन्हें अपना मानते थे क्योंकि परसाई अपने पाठकों से आँख मिचौली नहीं खेलते थे। वे उन्हें छल के, छद्म के, झूठे आश्वासनों के या कला के इमामबाड़े में नहीं घुमाते। वे जनपथ के लेखक थे। जनपथ के क्यों, जनता की गलियों और कुलियों के। जनता की भाषा में, जनता के लिए, जनता की ओर से लिखने वाला परसाई जैसा लेखक जनतन्त्र में दूसरा नहीं हुआ। स्वतन्त्र भारत की सामाजिक, साँस्कृतिक और राजनीतिक मूल्य-चर्या को जानने के लिए परसाई के साहित्य से बड़ा गाइड हमारे पास दूसरा नहीं है। यदि कोई स्वतन्त्र भारत के ‘दाग-दाग उजाला’ वाली वास्तविकता से परिचित होना चाहता है, स्वतन्त्र भारत में व्याप्त ‘डिनोजेन्स’ (Dinnosance) की सच्चाई समझना चाहता है, गोबर की पीढ़ी के कठकरेजेपन और मोहभंग को जानना चाहता है तो उसे परसाई से यारी करनी होगी और उनके साहित्य में चहलकदमी के लिए समय निकालना ही पड़ेगा। परसाई आपकी उँगली पकड़कर आपको दुनिया के मेले में नहीं घुमाते, न ही वे मंच पर खड़े होकर आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, वे गलबहियाँ डालकर आपको समाज की कच्ची-पक्की गलियों में ले जाते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप अपने आस-पास फैले समाज और देश को परसाई की नजरों से देखने लगे हैं। परसाई इस अर्थ में खतरनाक लेखक हैं। उनको पढ़ने के बाद हम वही नहीं रह जाते जो हम उनको पढ़ने के पहले होते हैं। हमारे साहित्यशास्त्रियों ने वक्रोक्ति को काव्य की (यानी साहित्य की) आत्मा माना है, व्यंजना को साहित्य की सर्वाधिक काम्य शक्ति कहा है। परसाई का व्यंग्य इसी वक्रोक्ति का, इसी व्यंजना का सहारा लेता है और चुपके-चुपके आपको बिना बताए आपकी रगों में उतर जाता है। परसाई व्यंग्य की गोली नहीं खिलाते, व्यंग्य का इंजेक्शन देते हैं– वह भी इंट्रावीनस। जरा-सा, चींटी काटे-सा, अहसास होता है और इंजेक्शन अपना काम करने लगता है। परसाई का ‘व्यंग्जेक्शन’ भी ऐसा पुरअसर है, चेतना की सारी नसों-नाड़ियों को चैतन्य करता हुआ।…

…इसी पुस्तक से… (कान्तिकुमार जैन)

Additional information

Additional information

| Weight | 750 g |

|---|---|

| Dimensions | 9.5 × 6.5 × 1 in |

| Product Options / Binding Type |

Related Products

-

-29%

Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageQuick ViewAutobiography / Memoirs / Aatmkatha / Sansmaran / आत्मकथा / संस्मरण, Criticism Aalochana / आलोचना, Fiction / कपोल -कल्पित, Hard Bound / सजिल्द, Linguistics / Grammer / Dictionary / भाषा / व्याकरण / शब्दकोश, Paperback / पेपरबैक, Poetics / Sanskrit / Kavya Shashtra / काव्यशास्त्र / छंदशास्त्र / संस्कृत, Poetry / Shayari / Ghazal / Geet — कविता / शायरी / गज़ल / गीत, Stories / Kahani / कहानी, Top Selling, Tribal Literature / आदिवासी साहित्य

Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageQuick ViewAutobiography / Memoirs / Aatmkatha / Sansmaran / आत्मकथा / संस्मरण, Criticism Aalochana / आलोचना, Fiction / कपोल -कल्पित, Hard Bound / सजिल्द, Linguistics / Grammer / Dictionary / भाषा / व्याकरण / शब्दकोश, Paperback / पेपरबैक, Poetics / Sanskrit / Kavya Shashtra / काव्यशास्त्र / छंदशास्त्र / संस्कृत, Poetry / Shayari / Ghazal / Geet — कविता / शायरी / गज़ल / गीत, Stories / Kahani / कहानी, Top Selling, Tribal Literature / आदिवासी साहित्यMeenI Bhasha aur Sahitya / मीणी भाषा और साहित्य – Tribal Literature, आदिवासी विमर्श, आदिवासी साहित्य

₹250.00 – ₹300.00 -

-38%

Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageQuick ViewCriticism Aalochana / आलोचना, Fiction / कपोल -कल्पित, Hard Bound / सजिल्द, Top Selling

Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageQuick ViewCriticism Aalochana / आलोचना, Fiction / कपोल -कल्पित, Hard Bound / सजिल्द, Top SellingSamkaleen Vimarshvadi Upanyas / समकालीन विमर्शवादी उपन्यास

₹600.00Original price was: ₹600.00.₹375.00Current price is: ₹375.00. -

Art and Culture / Kala avam Sanskriti / कला एवं संस्कृति, Criticism Aalochana / आलोचना, Hard Bound / सजिल्द, New Releases / नवीनतम, Tribal Literature / आदिवासी साहित्य

Rashtra Purush Somji Bhai Damor – Jeewni avam anya Aalekh राष्ट्रपुरुष सोमजीभाई डामोर – जीवनी एवं अन्य आलेख – Hindi Biography

₹600.00Original price was: ₹600.00.₹415.00Current price is: ₹415.00. -

-13%

Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageQuick ViewArt and Culture / Kala avam Sanskriti / कला एवं संस्कृति, Criticism Aalochana / आलोचना, Hard Bound / सजिल्द, Paperback / पेपरबैक, Top Selling, Tribal Literature / आदिवासी साहित्य

Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageQuick ViewArt and Culture / Kala avam Sanskriti / कला एवं संस्कृति, Criticism Aalochana / आलोचना, Hard Bound / सजिल्द, Paperback / पेपरबैक, Top Selling, Tribal Literature / आदिवासी साहित्यAadivasi Vidroh : Vidroh Parampara aur Sahityik Abhivyakti ki Samasyaen आदिवासी विद्रोह : विद्रोह परम्परा और साहित्यिक अभिव्यक्ति की समस्याएँ (विशेष संदर्भ — संथाल ‘हूल’ और हिन्दी उपन्यास)

₹350.00 – ₹899.00