MeenI Bhasha aur Sahitya / मीणी भाषा और साहित्य – Tribal Literature, आदिवासी विमर्श, आदिवासी साहित्य

₹250.00 – ₹300.00

FREE SHIPMENT FOR ORDER ABOVE Rs.149/- FREE BY REGD. BOOK POST

Read eBook in Mobile APP

अनुक्रम

संपादकीय

खंड-1 : मीणी भाषा

1. मीणा आदिम समुदाय : आदिकाल से अब तक –हरिराम मीणा

2. अब तक के भाषाई सर्वेक्षण –पुखराज जाँगिड़

3. मीणी भाषा का उद्भव और विकास –पिंटू कुमार

4. बावन हाड़ौती मीणी : एक परिचय –चन्दा लाल चकवाला

5. नागरचाळी मीणी का विषय-वैविध्य –राम कल्याण मीणा

6. आंतरी मीणी का परिचयात्मक अध्ययन –ख्याली राम मीणा

7. ‘माड़ी’ के कलात्मक-रूप –भीम सिंह, सुशीला मीणा

8. देशज-भाषा में लोकजीवन –भीम सिंह

9. संसार के पर्यावरण की रक्षक धराड़ी प्रथा –पी.एन. बैफलावत

10. पुरखौती गीतों में मीणी मातृभाषा, संस्कृति और इतिहास –हीरा मीणा

11. लोक संस्कृति और मीणी भाषा –ख्यालीराम मीणा

12. आदिवासी कहानियों पर ‘मीणी भाषा’ का प्रभाव –रविन्द्र कुमार मीणा

खंड-2 : मीणी साहित्य

कहानी

13. बड़द की मौत्य –हरिराम मीणा

14. लाडो ठेका पै –चन्दा लाल चकवाला

15. ज्यब बदिया बिकी –पिंटू कुमार

संस्मरण

16. झूपडा को जूणो बळीन्डो –चन्दा लाल चकवाला

17. जुल्मी –विजय सिंह मीणा

कविता

18. सिंधुघाटी की मोट्यारिन –हीरा मीणा

19. म्हाँकी पचाण छ: न्यारी –दीपिका मीणा

20. चन्दा लाल चकवाला की मीणी कविताएँ

21. हाँ, मं भूल्यो कोनि –विजय सिंह मीणा

22. कैलाश चंद्र ‘कैलाश’ की मीणी कविताएँ

23. बालापण सूं गौणा त्यक –सुमेर राजौली

लोक रंग

24. हेला ख्याल : एक लोकप्रिय गायकी –हर सहाय मीणा

25. फैणी को फळ –रामकेश मीणा

26. मीणी के कलात्मक रूप : आदिवासियत –रामकरण

27. या बिगित की बेम्यारी –विष्णु मैनावत

28. खोळ कपाड़ी की आंख्य –चेतराम गुरूजी

29. पचवारां का फळ –रामू मास्टर

लेखक परिचय

…इसी पुस्तक से…

भाषा मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ सभ्यतागत-अर्जितांश है, जिस पर हमें गहराई से चिंतन-मनन करना चाहिए। पारंपरिक शिक्षण माध्यमों के स्थान पर सामने आये शिक्षण-अधिगम के वर्चुअल माध्यमों ने भाषिक अभिव्यक्ति के कई नये रूपों को जन्म दिया। 29 जुलाई 2020 को सामने आयी ‘नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति’ (एनईपी-2020) ने बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपना ध्यान पाँचवी कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा में देने पर आकृष्ट किया। ध्यातव्य है कि भाषा अलग-अलग रूपों में मनुष्य की विचाराभिव्यक्ति और हाव-भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम रही है। देश की कई भाषाओं की दबी हुई चीख को शोधकर्ताओं और भाषाविदों द्वारा अनसुना किया जाता रहा अथवा उन पर शोध कार्य की आवश्यकता नहीं समझी गयी। मुक्तिबोध का एक कथन मेरे ज़हन में आ रहा है। मुक्तिबोध ने अपनी पुस्तक ‘भारत : इतिहास और संस्कृति’ में लिखा है कि “अभिव्यक्ति की प्रणाली बदलते ही आलोचकों की नाड़ी छूटने लगती है। मुझे इस बात का गहरा संदेह है कि इसका कारण याँत्रिक बुद्धि है। अपनी-अपनी थियरीज और सिद्धांतों के कटघरे में किसी नई प्रवृत्ति को नहीं फँसते देखकर उस नई प्रवृत्ति को ही निन्दित किया गया, न कि उन सिद्धांतों को बदला (गया) अथवा उन सिद्धांतों के सम्बन्ध में अब तक उनकी अपनी जो समझ थी उसमें परिवर्तन किया गया। उन्हें अपने-अपने बौद्धिक मानसिक ढाँचों की ज्यादा फ़िक्र थी, किसी नई प्रवृत्ति के जीवंत तथ्यों की नहीं।”

अब तक के बहुत-से भाषा सर्वेक्षकों और भाषाविदों का उपागम भी कुछ इसी प्रकार का रहा है। अपने-अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पहले औपनिवेशिक और अब उत्तर-औपनिवेशिक उपागमों के जरिए भाषाई सर्वें किए गये और आज भी हो रहे हैं। इस स्थिति में कई भाषाओं की आत्मा की झुर्रियों का हिसाब और मातृभाषाओं का कर्ज आज भी वाकी है। बहुत-सी भाषाओं से आज भी भाषाविद परिचित नहीं हैं। जिन्होंने थोड़ा बहुत संवाद विकसित किया उन्होंने भाषा विशेष का भाषाई अवमूल्यन किया। जैसे आज भी कई भाषाविद ढूंढाड़ी को मारवाड़ी की बोली मान रहे हैं। हिन्दी के आधुनिक काल के बड़े आलोचकों में एकमात्र रामविलास शर्मा ने ही आदिवासी भाषाओं के प्रश्न को उठाया है। हिन्दी के वरिष्ठ साहित्यालोचक और भाषाविद रामविलास शर्मा ने यह स्वीकारा है कि राजस्थान के आदिवासी समुदायों की भाषाओं पर काम करने की आवश्यक है। उन्होंने अपनी पुस्तक ‘भारत की भाषा समस्या’ में लिखा है कि “कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ लोग अभी आदिम समाज-व्यवस्था में ही रह रहे हैं। मध्यप्रदेश और राजस्थान के आदिवासी, न अपना, न अपनी भाषाओं का विकास कर पा रहे हैं। इनकी भाषाओं के विकास की बात कोई हवाई सैद्धांतिक प्रश्न नहीं है। यह उनके सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का प्रश्न है।”

भाषाओं के प्रति मेरी गहरी रुचि रही है। मैंने एम.ए. (हिन्दी) के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालय से ‘संस्कृत भाषा’ और फिर ‘रसियन भाषा’ के सर्टिफिकेट कोर्स किए। यूजीसी द्वारा आयोजित पाठ्यचर्या कार्यक्रम के तहत ‘अंग्रेजी भाषा’ पर अपनी जानकारी विस्तृत की। लगभग सात वर्षों तक दक्षिण भारत में रहने के क्रम में द्रविड़ भाषाओं पर अपनी पकड़ बनाने का प्रयास किया। एम.ए. के दौरान ‘भाषा विज्ञान’ और ‘भाषा संरचना’ को विषय के रूप में पढ़ा। इसके बाद एम.फिल. के दौरान समाजभाषाविज्ञान को पाठ्यक्रम के रूप में चुना और ‘अनुसंधान पद्धति’ के साथ-साथ ‘समाजभाषाविज्ञान’ का अध्ययन किया। लगभग 2 वर्षों तक अरुणाचल (तवांग अंचल), कामरूप, गुवाहाटी, शिलांग और पूर्वोत्तर की भाषाओं से परिचित होने का मौका मिला। इसके बाद बंगाली और गुजराती मित्रों से थोड़ी बहुत ‘बांग्ला’ और ‘गुजराती भाषा’ सीखी। इसके उपरांत अंग्रेजी भाषा में बेहतर पकड़ बनाने के उद्देश्य से एम. ए. (अंग्रेजी) कोर्स किया। इसके बाद 18वीं सदी के पुर्तगाली नियोक्लासिकल कवि ‘मारिया बारबोसा दु बोकेज’ को पढ़ने के क्रम में पुर्तगाली भाषा सीखने का प्रयास कर रहा था, तभी मुझे ‘मीणी भाषा’ पर पूर्व में किए गये काम को और आगे बढ़ाने की इच्छा हुई।

वर्ष 2012 में हैदराबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा ‘विश्व आदिवासी दिवस’ मनाया जा रहा था। मंच से आदिवासी भाषाओं को बचाने के लिए अर्थपूर्ण चर्चा ज़ारी थी। उस दिन मैंने अपनी मातृभाषा पर गहराई से सोचना प्रारंभ किया। इसी बीच विभाग के प्राध्यापक डॉ. भीमसिंह जी ‘माड़’ पर एक परियोजना में सर्वेक्षण कार्य कर रहे थे। उनसे मातृभाषा पर लगातार चर्चा होती रहती थी। वर्ष 2013 में अनुवाद डिप्लोमा किया और वर्ष 2014 तक भाषाओं पर केन्द्रित कई संगोष्ठियों में भाग लिया। लगभग इसी समय CDAST, HCU के निदेशक प्रो. वी. कृष्ण के निर्देशन में दक्षिण भारत के विभिन्न जिलों में मौखिक साहित्य पर विस्तृत काम हो रहा था। वे प्रो. जयधीर तिरुमल राव के साथ गोंडी भाषा की लिपि पर काम कर रहे थे। मातृभाषा के प्रति डॉ. भीमसिंह जी द्वारा बीजारोपण करने और प्रो. वी. कृष्ण जी के निर्देशन में भाषा, साहित्य, लोक विमर्शों पर काम करते हुए मार्च, 2018 में मैंने ‘मीणी भाषा का उद्भव और विकास’ शीर्षक से एक आलेख लिखा जो अरावली उद्घोष पत्रिका में प्रकाशित हुआ। पिछले कुछ वर्षों में इसके सकारात्मक परिणाम सामने आये। कई साथी मित्रों ने इस पर और अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इस बीच इस भाषा के सम्बन्ध में कई चौकाने वाले तथ्य सामने आते गये। मीणा समुदाय सैंधव सभ्यता का द्रविड़ पूर्व (Proto-Dravidian) समुदाय है। इस समुदाय के ‘मांडणों’ और ‘गोदणों’ की कला परम्परा में सैंधव लिपि की विभिन्न चित्राकृतियों को देखा जा सकता है। मीणी भाषा द्रविड़ पूर्व की भाषा थी। परवर्ती भाषाओं ने अपने से पूर्व की ‘मीणी भाषा’ के शब्दों को अपनी भाषाओं में ग्रहण किया है। मार्कंडेय ने जिस ‘द्रविड़ी विभाषा’ का उल्लेख किया है, आधुनिक मीणी और भीली का उद्भव यहीं से हुआ है। मीणा समुदाय के स्थान परिवर्तन के कारण (अरावली से पूर्वी राजस्थान) मीणी भाषा में अन्य भाषाओं के शब्द घुल-मिल गये।

राजस्थान की कुल आदिवासी जनसंख्या का 54% भाग मीणा समुदाय का है, जो अपनी मातृभाषा “मीणी भाषा” का प्रयोग करता है। राजस्थान के करौली, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, कोटा, बूँदी, जयपुर, नीम का थाना, सीकर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बाँसवाड़ा जिलों में यह समुदाय निवास करता है। इन सभी जिलों में मातृभाषा के रूप में वह मीणी भाषा की विभिन्न बोलियों का प्रयोग करता है। मध्यप्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रहने वाला मीणा समुदाय भी मीणी भाषा का प्रयोग करता है। मीणा समुदाय छह जिलों करौली, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर में सर्वाधिक निवास करता है। इन जिलों का समेकित क्षेत्रफल 27,588 वर्ग किलोमीटर है जो सिक्किम राज्य से थोड़ा छोटा है तथा गोवा, दिल्ली, पांडिचेरी, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप जैसे प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र से बड़ा भू-भाग बनाता है। अगर इसमें मत्स्य प्रदेश, हाड़ौती एवं ढूंढाड़ क्षेत्र को मिला दिया जाए तो यह कई राज्यों से बड़ा क्षेत्र बनाता है। इस दृष्टि से यह शोध कार्य मौलिक शोध कार्य होगा। अब तक के भाषाई सर्वेक्षणों में इस क्षेत्र की भाषाओं को उपेक्षित रखा गया है। सर्वेक्षणकर्ताओं ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सर्वेक्षण किए। उनके अपने औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक उपागमों के चलते इस भाषा को अब तक उसका गौरव प्रप्त नहीं हुआ।

‘मीणी भाषा और साहित्य’ शीर्षक उक्त पुस्तक दो खंडों में विभाजित है। पहले खंड ‘मीणी भाषा’ में इतिहास, भाषा सर्वेक्षण, मीणी भाषा और इसकी बोलियों पर केन्द्रित आलेख हैं। दूसरे खंड ‘मीणी साहित्य’ में कहानी, संस्मरण, कविता और लोक रंग विषयक रचनाएँ समाहित हैं। मीणी भाषा पर यह पहला व्यवस्थित काम है। इसमें अंतर्विद्यावर्ती अनुसंधान पद्धति को अपनाया गया है। विषय के अर्थपूर्ण विवेचन के लिए सबसे पहले इतिहास और भाषा सर्वेक्षण पर बात करते हुए भाषा के उद्भव और विकास का विवेचन किया गया है। इसके उपरांत इस भाषा के साहित्य का विवेचन किया गया है।

वरिष्ठ साहित्यकार हरिराम मीणा जी के आलेख ‘मीणा आदिम समुदाय : आदिकाल से अब तक’ में मीणा समुदाय के इतिहास को संक्षिप्त रूप में विवेचित किया गया है। पुखराज जाँगिड़ के आलेख में अब तक के भाषा सर्वेक्षणों और उनमें प्रयुक्त विभिन्न उपागमों को देखा जा सकता है। ‘मीणी भाषा का उद्भव और विकास’ शीर्षक आलेख में स्वयं मैंने मीणी भाषा के उद्भव और विकास पर अब तक प्राप्त तथ्यों को भाषाविज्ञान और आवश्यकतानुसार समाजभाषाविज्ञान के आधार पर विवेचित-विश्लेषित करने का प्रयास किया है। चंदा लाल चकवाला के आलेख ‘बावन हाड़ौती मीणी : एक परिचय’ में मीणी भाषा के बूँदी और कोटा के आंचलिक स्वरूप को देखा जा सकता है। राम कल्याण मीणा, ख्यालीराम मीणा तथा भीमसिंह एवं सुशीला मीणा ने अपने-अपने आलेखों में क्रमशः ‘नागरचाळी मीणी’, ‘आंतरी मीणी’ एवं ‘माड़ी मीणी’ का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनके कलात्मक रूपों पर चर्चा की है।

‘देशज-भाषा में लोकजीवन’ शीर्षक आलेख में भीम सिंह ने मीणी भाषा की चयनित कविताओं की समीक्षा प्रस्तुत की है। पी.एन. बैफलावत ने ‘संसार के पर्यावरण की रक्षक धराड़ी प्रथा’ आलेख में मीणा समुदाय की उदात्त धराड़ी प्रथा की वर्तमान आवश्यकता और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से इसकी उपादेयता को रेखांकित किया है। मीणी भाषा के लोक साहित्य की दृष्टि से हीरा मीणा और ख्यालीराम के आलेख विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। हीरा मीणा ने ‘पुरखौती गीतों में मीणी मातृभाषा, संस्कृति और इतिहास’ शीर्षक आलेख में मीणी भाषा और लोक के विभिन्न माध्यमों में इसके प्रयोग का अर्थपूर्ण मूल्याँकन किया है। ख्यालीराम मीणा ने अपने आलेख ‘लोक संस्कृति और मीणी भाषा’ में मीणी लोक साहित्य के विभिन्न विषयों और समयानुसार बदलती नायक-नायिका उपमाओं का समाजशास्त्रीय विवेचन किया है। रविन्द्र कुमार ने अपने आलेख में ‘आदिवासी जीवन केन्द्रित कहानियों पर ‘मीणी भाषा’ के प्रभाव का विश्लेषण किया है। उन्होंने कहानियों में प्रयुक्त मीणी भाषा की प्रयुक्तियों (Discourse) को भी रेखांकित किया है।

मीणी भाषा में लगभग 18 से 22 लोक विधाओं में आज भी गायन-वादन का कार्य होता है। इनमें पद, सुड्डा, कन्हैया, ढाँचा, रसिया, लांगुरिया, नेहड़ा, कीर्तन, हेला, ख्याल, जिकड़ी, गोठ, ग्याड़ तथा लगभग 9 तरह के विधापरक लोक गीत आज भी अलग-अलग सामाजिक-धार्मिक अवसरों पर गाए जाते हैं। लोक गीतों में बालगीत, रंडुल्या या बकणा मीणा गीत, ग्याड़ गीत, स्त्री गीत, फागुरिया, जनगीत, ऋतु गीत आदि प्रमुख हैं। सुर, ताल, लय, चाल एवं अंचल और विषयवस्तु के आधार पर भी अलग-अलग गीतों का प्रयोग होता है। चाल के आधार पर डेढचाल, ढाईचाल, नागरचाळ, साखी प्रमुख हैं। इसी प्रकार लय, सुर एवं ताल के आधार पर कुदकणा, ठड्डा, सुड्डा, गोठ गायन, उछांटा, ढांचा के रूप प्रमुख हैं। क्षेत्र विशेष के आधार पर जगरोटी मीणा गीत, छोई मीणा गीत, काठैड़ी मीणा गीत, माड़ी मीणा गीत, आंतरी मीणा गीत, पचवारा मीणा गीत, नेहड़ा मीणा गीत, हिंडोली मीणा गीत, हाडौती मीणा गीत, नागरचाळी मीणा गीत, मेवाती मीणा गीत, सतवारी मीणा गीत, डंगासरा मीणा गीत, ढूंढाड़ी मीणा गीत आदि प्रमुख आंचलिक मीणा गीत हैं। इन्हें सामूहिक रूप से मीणावाटी के नाम से पहचाना जाता है। लोक जीवन के विभिन्न अवसरों, त्योहारों पर भी कई मीणा गीत प्रचलित हैं। सामूहिकता और सहभागिता का गुण प्रत्येक लोक विधा में मिलता है। लोक साहित्य की दृष्टि से यह बहुत समृद्ध भाषा है।

दूसरे खंड ‘मीणी साहित्य’ में मीणी भाषा की कहानी, संस्मरण, कविता और लोक रंग विषयक रचनाएँ समाहित हैं। इस खंड के अधिकांश लेखक लोक-गायक हैं। गायन/मौखिक रूप और भाषा के लिखित रूप में काफी अंतर होता है। लेखन के क्रम में कई दफा अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। आधुनिक मुद्दों को विषयवस्तु में स्थान देने पर आधुनिक शब्दावली का प्रयोग भी लाजमी है। मीणी भाषा के लेखन की तमाम समस्याओं के बावजूद देवनागरी लिपि को माध्यम के रूप में अपनाया गया है। लेखन के स्तर पर इस भाषा में अधिक कार्य नहीं हुआ है इसलिए देवनागरी के व्याकरण से प्रभावित होना भी लाजमी है। मीणी भाषा के ठेठ लोक शब्दों को उच्चारण शैली के अनुरूप देवनागरी में लिखना थोड़ा मुश्किल कार्य है, लेकिन जब तक इसकी कोई व्यवस्थित लिपि अथवा संशोधित देवनागरी लिपि का विकास नहीं हो जाता, तब तक देवनागरी को प्रयोग में लिया जा सकता है। उर्दू और हिन्दी में सिर्फ लिपि का ही फर्क है। उर्दू को देवनागरी में लिखने पर वह हिन्दी/हिन्दुस्तानी भाषा हो जाती है।

भाषा के सम्बन्ध में लिपि का विशेष महत्त्व है। पाठकों को ध्यान में रखने (लक्षित पाठक) और कथ्य के सफल संप्रेषण की दृष्टि से दूसरे खंड की रचनाओं में हिन्दी शब्दों का भी भरपूर प्रयोग देखा जा सकता है। मीणी भाषा पर यह शुरूआती काम है। इसके मूल स्वरूप को लेखन में लाने के लिए अभी और अधिक प्रयास करने अपेक्षित हैं। भाषा के रूप में राष्ट्रीय राजभाषा ‘हिन्दी’ मुझे बहुत पसन्द है। इसलिए मीणी भाषा के संभावित व्याकरण और लिपि के विवेचन के क्रम में संपूर्ण आलेख में मैंने हिन्दी को आधार बनाया है। इसी कारण इस अंक के विवेचन का माध्यम भी हिन्दी भाषा रहा है। मीणी भाषा पर विस्तृत शोध कार्य ज़ारी है। शोध में अंतिम सत्य नहीं होता। शोध की गुणवत्ता के अनुरूप शोध कार्य आगे बढ़ता है। भारतीय दर्शन में वाद, विवाद और संवाद के लिए स्थान होता है। सुधि पाठकों से उम्मीद है कि वे इसकी अर्थपूर्ण समीक्षा करते हुए इस भाषा के सम्बन्ध में हमें निर्देशित करेंगे।

- Description

- Additional information

Description

Description

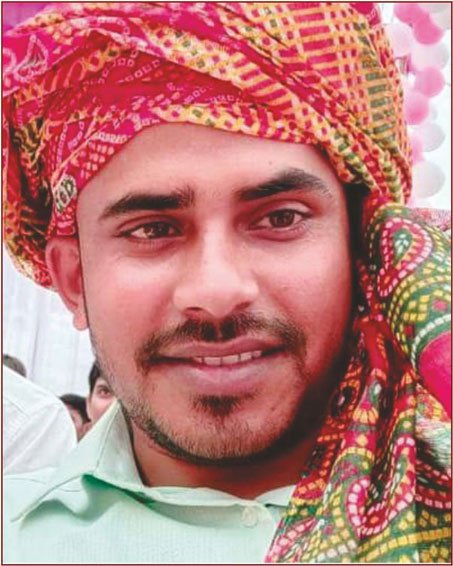

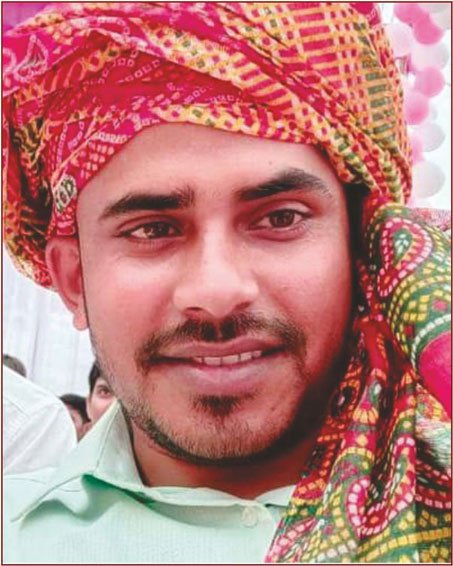

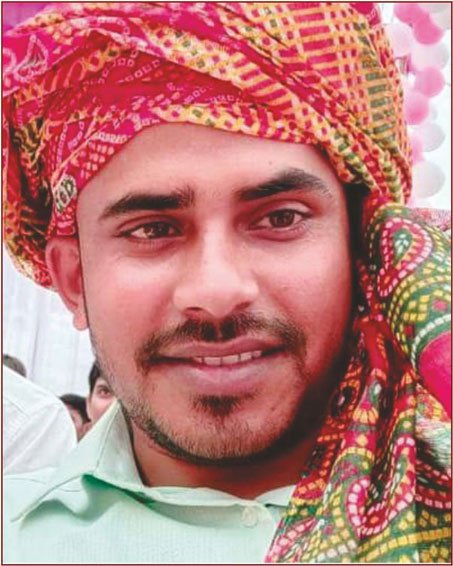

पिंटू कुमार

सन् 1989 में राजस्थान राज्य के गंगापुर सिटी जिले की टोजाभीम तहसील के शेखपुरा गाँव में जन्मे पिंटू कुमार आदिवासी भाषा, साहित्य, संस्कृति, समाज और कला के गंभीर अध्येता हैं और हिंदी, उर्दू, गुजराती, संस्कृत, अंग्रेजी एवं रूसी भाषा पर उनकी गहरी पकड़ है।

हिंदी साहित्य व अंग्रेजी साहित्य में एम.ए. हैं। हिंदी साहित्य में एम.फिल. एवं पीएच.डी. (हिंदी) की उपाधियां प्राप्त हैं। अनुवाद तथा पत्रकारिता एवं जन-संचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी एवं रूसी भाषा में सर्टिफिकेट कोर्स कर चुके हैं।

एम.ए. (हिंदी) और पीएच-डी. (हिंदी) में उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुके हैं। विशिष्ट साहित्यिक और सांस्कृतिक लेखन के लिए ‘साहित्य भूषण’ से सम्मानित हैं।

सन् 2013 में अलख प्रकाशन, जयपुर से ‘मानगढ़ आंदोलन केन्द्रित हिंदी साहित्य’ पुस्तक प्रकाशित है। ‘परिवर्तन’ पत्रिका के 19वे अंक के अतिथि संपादन और ‘राजभाषा दमणगंगा’ के संपादक के रूप में कार्य कर चुके हैं। ‘राजभाषा भारती’, ‘संस्कृति’, ‘परिवर्तन’, ‘राजभाषा दमणगंगा’, ‘साहित्य सेतु’, ‘अरावली उद्घोष’, ‘निरुप्रह’, ‘युद्धरत आम आदमी’, ‘संकल्य’, ‘साहित्यमाला’ व ‘भाषिकी’ आदि पत्र-पत्रिकाओं तथा संपादित पुस्तकों में आपका रचनात्मक व आलोचनात्मक लेखन प्रकाशित होता रहा है।

सम्प्रति : संघ प्रदेश दानह तथा दमण एवं दीव प्रशासन में अनुवाद अधिकारी। वर्तमान में संघ प्रदेशों के लिए गठित वित्त आयोग, गृह मंत्रालय में निजी सचिव के रूप में कार्यरत।

संपर्क : pintuhcu@gmail.com

Additional information

Additional information

| Product Options / Binding Type |

|---|

Related Products

-

Criticism Aalochana / आलोचना, Hard Bound / सजिल्द, Poetry / Shayari / Ghazal / Geet — कविता / शायरी / गज़ल / गीत, Sanchayan / Essays / Compilation संचयन / निबंध / संकलन (Anthology), Top Selling, Women Discourse / Stri Vimarsh / स्त्री विमर्श

Adhunatan kavyashastry – Acharya Rammoorti Tripathi अधुनातन काव्यशास्त्री – आचार्य राममूर्ति त्रिपाठी

₹999.00Original price was: ₹999.00.₹650.00Current price is: ₹650.00.