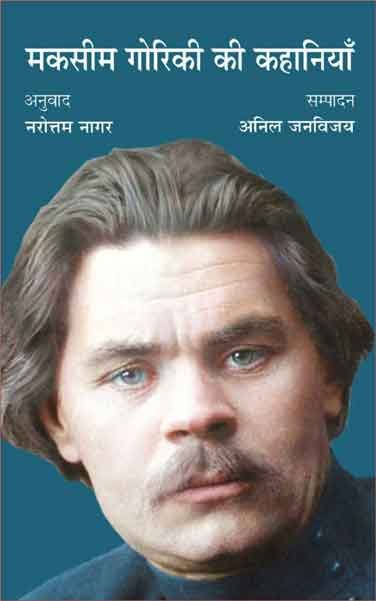

Maxim Gorky kee Kahaniyan / मकसीम गोरिकी की कहानियाँ – Russian Classic Stories

₹390.00 – ₹790.00

FREE SHIPMENT FOR ORDER ABOVE Rs.149/- FREE BY REGD. BOOK POST

Read eBook in Mobile APP

नरोत्तम नागर

अनुवादक, नरोत्तम नागर का न तो चित्र ही उपलब्ध है, न ही उनके बारे में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध हुई है, सिवा इसके कि वे लखनऊ के रहनेवाले थे और अमृतलाल नागर के सहयोगी थे। अमृतलाल नागर के साथ मिलकर उन्होंने फरवरी, 1938 से 3 अक्टूबर, 1938 तक ‘चक्कलस’ नामक एक व्यंग्य पत्रिका का सम्पादन किया था। वे फ़्रीलांसर थे और रूसी दूतावास के अनुरोध पर उन्होंने पारिश्रमिक लेकर सभी अनुवाद किए थे।

- Description

- Additional information

Description

Description

पुस्तक के बारे में

“एक बार एक आदमी से मेरी ख़ूब झड़प हुई। वह कड़ा आदमी था और रूसी था, तुम्हारी ही भाँति। कहने लगा– ‘जैसे मन में आये, वैसे ही आदमी को नही जीना है, बल्कि ख़ुदा की किताब में जैसे लिखा है, वैसे चलना है। अगर आदमी ख़ुदा का कहना मानकर चलता है,’ वह बोला– ‘तो ख़ुदा उसकी हर मुराद पूरी करता है।’ वह ख़ुद चिथड़े पहने था। मैंने कहा– ‘ख़ुदा से एक नया सूट क्यों नही क्यों माँग लेते?’ इसपर वह बुरी तरह बिगड़ खड़ा हुआ और गालियाँ देते हुए मुझे भगा दिया। लेकिन, कुछ ही क्षण पहले, वह उपदेश झाड़ रहा था कि मानव को अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए, उनके प्रति उसके हृदय में क्षमा होनी चाहिए। लेकिन अगर मैंने उसे नाराज़ कर दिया था, तो उसने मुझे क्यों नही क्यों क्षमा किया? देखा, ऐसे होते हैं तुम्हारे ये उपदेशक! लोगो को तो सीख देते हैं कि कम खाओ, जबकि अपना दोज़ख़ वे दिन में दस बार भरते हैं।”

…इसी पुस्तक से…

गोरिकी ने छोटी उम्र से ही अपनी रोज़ी के लिए पापड़ बेलना शुरू कर दिया था। 1884 में, उस समय जब वह सोलह वर्ष के थे और नौसिखिये के रूप में काम करते थे, शिक्षा पाने की आकांक्षा हृदय में सँजोये वे कज़ान के लिए चल दिये। उन्हें उम्मीद थी कि वहाँ वे विश्वविद्यालय में भर्ती हो सकेंगे। लेकिन जीवन ने उनके लिए दूसरे ‘विश्वविद्यालयों’ की व्यवस्था कर रखी थी। कज़ान में रहकर उन्होंने अध्ययन किया–आवारा निम्नवर्गीय लोगों, गन्दी बस्ती के निवासियों और अन्धे तहख़ाने में स्थित सिमयोनफ़ की बेकरी में काम करने वाले मज़दूरों के जीवन का। इसके अलावा वे एक ‘राजनीतिक विश्वविद्यालय’ में–बुद्धिजीवियों के एक दल द्वारा आयोजित क्रान्तिकारी मंडल में–अध्ययन करने जाते थे। इस मंडल में उन्होंने मार्क्सवाद के बुनियादी सिद्धान्तों की जानकारी प्राप्त की तथा दर्शन और राजनीतिक अर्थशास्त्र की पुस्तकें पढ़ीं। कज़ान का यह काल भावी साहित्य-रचना की दृष्टि से उनके लिए प्रचुर सामग्री का स्रोत सिद्ध हुआ।

1891 में गोरिकी अपनी मातृभूमि का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े। उक्रअईना, बेस्साराबिया और क्रीमिया को पार करते हुए उन्होंने कोहकाफ़ के समुद्र-तट को नापना शुरू किया। रास्ते में जो भी उल्टा-सीधा काम मिलता, पेट भरने के लिए उसे करते और आगे बढ़ जाते।आख़िर तिफ़लिस पहुँचकर उन्होंने दम लिया और रेलवे के एक वर्कशाप में नौकरी कर ली। वहाँ वे मज़दूरों के एक क्रान्तिकारी मंडल में जाने लगे और मार्क्सवादियों से उनका घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित हो गया। यहीं उनके बौद्धिक विकास की दिशा निर्धारित हुई। यहीं अ.म. कलूझनी से उनका परिचय हुआ। कलूझनी जनहितकारी गतिविधियों में संलग्न थे और उन्होंने ही गोरिकी को लिखने के लिए उत्साहित किया। उन्होंने उनसे कहा था कि जो कुछ भी तुमने देखा और अनुभव किया है, वे सब लिख डालो। गोरिकी की पहली कहानी ‘मकार चुद्रा’ तिफ़लिस के पत्र ‘कफ़काज़’ नामक अख़बार में एक कल्पित नाम–मकसीम गोरिकी नाम से सितम्बर 1892 में छपी थी और इस नाम को ही लेखक ने हमेशा के लिए अपना लिया। जबकि उनका असली नाम अलिक्सेय पेशकफ़ था।

इस प्रकार गोरिकी का साहित्यिक जीवन शुरू हुआ। वहाँ से वापिस अपने शहर नीजनि नोफ़गरद लौटने पर उन्हें रूस के प्रगतिशील लेखक करालेंका का संरक्षण प्राप्त हुआ। वे कड़ी आलोचनात्मक दृष्टि से उनकी कहानियाँ पढ़ते और अपनी बहुमूल्य सलाह देते। करालेंका की मदद से उनकी एक अन्य कहानी ‘चिलकाश’ एक जनप्रिय पत्र में छपी।

इस समय तक गोरिकी की छोटी कहानियाँ, समसामयिक लेख, तीखे व्यंगपूर्ण शब्द-चित्र वोल्गा प्रदेश के बड़े समाचार-पत्रों –‘नीजनिगरोदस्की लिस्तोक’ और ‘समारस्कया गज़ेता’–में छपने लगे थे।

1898 का वर्ष गोरिकी के लिए एक स्मरणीय वर्ष था–इस वर्ष उनकी छोटी कहानियों और लेखों का पहला संग्रह प्रकाशित हुआ। उनकी ख्याति ने लम्बे डग भरे।

अपनी प्रारम्भिक कहानियों में गोरिकी ने उन्नीसवीं शती के अन्तिम दशक में रूस के जीवन के व्यापक तथा विविधतापूर्ण चित्र अंकित किये हैं। अपनी इन रचनाओं में वे केवल कहानी कहने तक ही अपने-आपको सीमित नहीं रखते, बल्कि मानवीय सत्ता और मानवीय विकास के नियमों का गहराई के साथ विवेचन करते हैं। गोरिकी केवल जीवन के तथ्यों को पकड़ने और उनके व्यापक रूप को प्रकट करने तक ही अपने को सीमित नहीं रखते, बल्कि स्वतन्त्रता-सम्बन्धी विचारों को भी व्यक्त करते हैं और उन्हें ‘पददलितों तथा ग़रीबों’ तक पहुँचाते हैं। जो स्वरूप अपनी लक्ष्य-सिद्धि के लिए उन्हें सबसे उपयुक्त मालूम होता है, उसी को वे अपनाते हैं। क्रान्तिकारी रोमांटिक शैली में वे अपनी छोटी कहानियों की रचना करते हैं।

गोरिकी की रोमांटिक कहानियों की शृंखला भी उसी स्रोत से उद्भूत हुई थी, जिसने उनकी यथार्थवादी कहानियों को जन्म दिया था। लेकिन अपनी यथार्थवादी कहानियों में उन्हें अपने आदर्शों को व्यक्त करने का अवसर नहीं मिला, जबकि अपनी रोमांटिक कहानियों और लोक-कथाओं में उन्होंने भविष्य के अपने सपनों को खुलकर व्यक्त किया है। प्रतीकवादियों के प्रतिक्रियावादी रोमांटिसिज़्म से भिन्न, जो यथातथ्य जगत् से पलायन कर हवाई लोक में शरण लेते थे, गोरिकी का रोमांटिसिज़्म ऐसे सपनों से अनुप्राणित है जो आज की यथार्थता को बेधकर कल यानी भविष्य की यथार्थता से भरपूर हैं।

गोरिकी का प्रारम्भिक रोमांटिसिज़्म, जो भावी विजय में दृढ़ विश्वास से अनुप्राणित था, उन्नीसवीं सदी के अन्तिम दशक में रूस में क्रान्तिकारी उभार को प्रतिबिम्बित करता है। “गाते हैं हम उस पागलपन का गीत, जो साहस से जूझना जानता है!”–‘मकार चुद्रा’, ‘बूढ़ी इज़रगिल’, ‘मौत और दोशीज़ा’, ‘बाज़ का गीत’, ‘तूफ़ानी पितरेल पक्षी का गीत’ तथा अन्य रोमांटिक कहानियों में इसी आदर्श की ओर संकेत किया गया है। ‘बाज़ का गीत’ कहानी के उपरोक्त आधारभूत शब्द एक क्रान्तिकारी आवाहन की भाँति गूँजते हैं–‘आज़ादी और प्रकाश के लिए संघर्ष करने के लिए एक गर्वीली ललकार’ की भाँति। बाज़ की छवि एक क्रान्तिकारी का प्रतीक है जो उच्चतम न्याय के तक़ाज़ों से अनुप्रेरित जनता के भाग्य को बेहतर बनाना चाहता है।

आज़ादी का पक्षपाती और उत्पीड़ितों के हित का रखवाला होने के कारण गोरिकी ने रूस के क्लासिक साहित्य की मानववादी परम्पराओं का अनुसरण किया। वे ख़ुद को अपने समसामयिक बुज़ुर्ग लेखकों–तलस्तोय, चेख़फ़ और करालेंका का–शिष्य कहते थे और लेखकों से हमेशा अनुरोध करते थे कि वे क्लासिक्स से सीखें। रूस के जनवादी क्रान्तिकारी और साहित्यिक-आलोचक बेलिंस्की, चिरनीशेफ़स्की और दब्रअल्यूबफ़ ने उनके सौन्दर्यानुभूति-सम्बन्धी सिद्धान्तों पर गहरा असर डाला। इन विभूतियों की भाँति वे भी दुनिया को बदलने के संघर्ष में साहित्य को एक हथियार मानते थे।

गोरिकी के कतिपय समसामयिकों ने यह बताया है कि उन्नीसवीं सदी के अन्तिम दशक में लिखी गयी गोरिकी की कहानियों का जनता ने कितने उत्साह के साथ स्वागत किया था। प.अ. ज़लोमफ़ नामक एक क्रान्तिकारी मज़दूर ने, जिनके जीवन को आधार बनाकर गोरिकी ने अपने उपन्यास ‘माँ’ में पाविल व्लासफ़ का चरित्र-चित्रण किया था, लिखा–“ ‘दंको के हृदय’ ने हम सभी में उमंग का संचार किया। उसमें हमें अपने हृदयों की ही धड़कन सुनायी देती थी। हममें से प्रत्येक को ऐसा अनुभव हुआ जैसे हमारा हृदय समाजवादी क्रान्ति की आग से प्रज्वलित हो, और हमें लगा कि हमारा एकमात्र सुख, हमारा एकमात्र महत्त्व इस क्रान्ति की विजय के संघर्ष में जूझना है। ‘बाज़ का गीत’ हमारे लिए सैकड़ों ऐलानों व नारों से कहीं ज़्यादा महत्त्वपूर्ण था।”

लम्बे घुमक्कड़ जीवन के कारण गोरिकी को रूस के प्रादेशिक जीवन का सम्पूर्ण अध्ययन करने का अवसर मिला। अन्तिम दशक में लिखी गयी कहानियों में उन्होंने प्रादेशिक जीवन के भटकाव का, मध्यमवर्ग की दिमाग़ी संकीर्णता का, आत्मिक दैन्यता, क्रूरता और उदासीनता का पर्दाफ़ाश किया। ‘खाली पंछी क्या करे?’ शीर्षक कहानी ख़ास तौर से इन सब पर तीखी चोट करती है।

स्कूल-मास्टर कोर्जिक (‘स्कूल मास्टर कोर्जिक के अवकाश के क्षण’) टाइप के पेशेवर लोगों के साथ–ऐसे लोगों के साथ, जो अपनी चारित्रिक दुर्बलता के कारण जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ करने में असमर्थ होने के साथ-साथ समाज का सदस्य होने के नाते अपने कर्तव्यों तक को पूरा नहीं कर पाते, गोरिकी कोई रियायत नहीं बरतते थे। इसी के साथ-साथ एक ओर जहाँ गोरिकी उन लोगों की बखिया उधेड़ते थे जो जन-जीवन से विच्छिन्न स्वार्थपूर्ण मध्यवर्गीय हितों के तंग घेरे में बन्द रहते थे, वहाँ दूसरी ओर प्रगतिशील रुझानवाले बुद्धिजीवियों तथा उनके बढ़ते हुए असन्तोष को भी चित्रित करते थे। ‘वह चुहिया-सी लड़की’ इस विषय पर एक श्रेष्ठतम कहानी है। इसमें बुद्धिजीवी-वर्ग की एक लड़की का चित्रण किया गया है जो क्रान्ति के लक्ष्य की ख़ातिर अपना सभी कुछ–यहाँ तक कि जीवन भी–न्यौछावर कर देती है। इस कहानी से पता चलता है कि बुद्धिजीवी लोग भी आम लोगों के जीवन के साथ किस प्रकार अपना भाग्य जोड़ लेते थे। और किस प्रकार उनके साथ घुल-मिलकर रहने का प्रयत्न करते थे। ‘वह चुहिया-सी लड़की’ कहानी एक मूल ख़ाके का काम देती है, जिसके आधार पर अपनी अगली कृतियों में गोरिकी क्रान्तिकारी बुद्धिजीवियों का चित्रण करते हैं। गोरिकी ने अपनी प्रारम्भिक यथार्थवादी कहानियों में बुद्धिजीवी वर्ग-सम्बन्धी विषयवस्तु का निर्वाह हमेशा आम लोगों के जीवन के साथ किया है। इसका कारण यह है कि गोरिकी बुद्धिजीवी-वर्ग को एक ऐसी ताक़त समझते थे जो जनता में क्रान्तिकारी चेतना फैला सकता है और जो उस समय, जब कि उन्होंने ये कहानियाँ लिखी थीं, वस्तुत: संघर्ष के लिए तैयार हो रहा था।

Additional information

Additional information

| Weight | N/A |

|---|---|

| Dimensions | N/A |

| Product Options / Binding Type |

Related Products

-

Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageQuick View

Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageQuick View -

Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageQuick ViewArt and Culture / Kala avam Sanskriti, Fiction, Hard Bound, New Releases, North East ka Sahitya, Novel, Panchayat / Village Milieu / Gramin, Paperback, Top Selling, Translation from Indian Languages, Tribal Literature / Aadivasi

Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageQuick ViewArt and Culture / Kala avam Sanskriti, Fiction, Hard Bound, New Releases, North East ka Sahitya, Novel, Panchayat / Village Milieu / Gramin, Paperback, Top Selling, Translation from Indian Languages, Tribal Literature / AadivasiVarsha Devi ka Gatha Geet वर्षा देवी का गाथागीत (असम की जनजातियों पर आधारित उपन्याय, मूल असमिया से हिन्दी में)

₹150.00 – ₹400.00